今年のブッカー賞の最終候補作をぜんぶ読了。レビューらしきものも書きおえたので、候補作をぼくが面白いと思った順に並べることにした。

3冊だけ読んだショートリスト落選作もふくめ、今年は全般的に低調という印象が強い。その中で群を抜いてすばらしかったのが、Julian Barnes の "The Sense of an Ending" だ。若い読者にはどうかな、という気もするが、ぼくのようなジッチャン、バッチャン世代、とりわけまたぼくのようにフーラリ、フーラリ生きている者が読むと、心にしみるくだりが連続している。

次いでよかったのは、おととい読んだばかりの Patrick deWitt の "The Sisters Brothers"。「西部劇の定型を打ち破った西部劇」である点を高く評価したい。内容からして栄冠に輝く可能性は低いかもしれないけれど、ぼくはこういうコミカルでしんみりする物語が大好きだ。

あとは、ドングリの背くらべ、かな。重厚さという点で、Carol Birch の "Jamrach's Menagerie" が若干いいような気もするが、ほかの作品に軍配を上げる人がいてもべつに異論はない。テーマやシチュエーションなど、要は好みの問題でしょう。

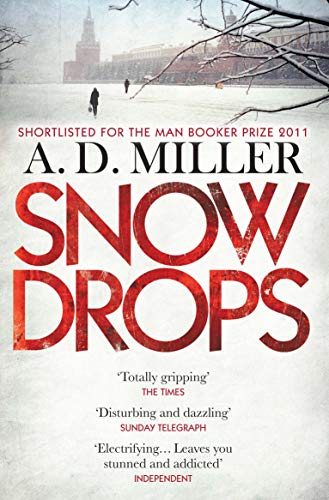

ただ、A. D. Miller の "Snowdrops" だけは、どうしてこんな作品がショートリストに残ったのかフシギでならない。これを落とし、代わりにぜひ、Alison Pick の "Far to Go" を選んでほしかった。すると、Patrick deWitt、Esi Edugyan とあわせてカナダの作家が全員入選となり、これはマズイ、という判断が働いたのかもしれませんな。

ところで、今年は順位だけでなく、星印で点数もつけることにした。星の数の意味は、故・双葉十三郎氏の『西洋シネマ体系 ぼくの採点表』に準じている。

☆☆☆☆以上=ダンゼン優秀 ☆☆☆★★★=上出来の部類 ☆☆☆★★=読んでおいていい作品 ☆☆☆★(☆☆☆★★と同じ) ☆☆☆=まア水準程度

ぼくは今までこのブログで300本近くレビューらしきものを書いてきたが、これからはこの方式で採点もすることにしよう。既読の作品についても、ヒマを見つけて少しずつ付け加えるつもりだ。以下、レビューはいずれも再録です。

[☆☆☆☆] 絶品である。老人が人生をふりかえる小説にはすぐれた作品が多いが、なかでもこれは、ひときわ心にしみる高峰のひとつだ。ノスタルジックながら感傷を抑え、すこぶる知的で透徹した文体がつむぎだす

省察に、静かな感動をおぼえる。語り手トニー・ウェブスターは、年老いたいまの自分と重ねあわせながら、青春時代の自分を冷静に分析。昔の友人や別れた恋人の思い出から、歳をとることの意味がしみじみと伝わってくる。元妻や娘、孫の記述にこめられた断片的な真実。一枚の写真のなんと切ないことか。けれども、それを見るトニーの目に涙はない。むしろ、読者のほうが自分のアルバムにも同じような写真が貼ってあるのを思い出し、胸をかきむしられそうだ。やがてトニーは、ある衝撃的な事実を発見。その事実から全篇をふりかえると、それまでさりげなく配置されてきた日常的エピソードの重みがわかり、トニーともども、しばし茫然となる。それは本書がフィクションであることを実感する瞬間でもあるが、かくも実人生に近い題材をみごとにフィクション化するとは、これぞまさしく至芸である。

[☆☆☆★★★] 映画にしても小説にしても、これほど愉快な西部劇に出会うのはそう何度もあるものではない。軽妙にして痛快、ユーモアとハードアクションが同居。しかも、お涙頂戴式ではないしんみりした味わいもある。ゴールド・ラッシュの時代、殺し屋の兄弟が、ボスに逆らった男を始末すべく、

オレゴンからカリフォルニアへ。早撃ちの名人でタフガイの兄エリと、不器用ながら人情の厚い弟チャーリー。荒野を行き、決闘や酒場での大騒ぎ、娼婦とのからみ、インディアンの襲撃などおなじみのシーンもあるが、なんといってもほら話に近い珍談奇談の連続が楽しい。凄惨な暴行や殺人が起きたあとにもユーモアが感じられ、爆笑もののドタバタ喜劇もあれば、人生への思いからふと哀愁を帯びることも。この転調の面白さと珍妙な事件の数々により、本書は西部劇の定型を打ち破った西部劇となっている。終盤のSFじみた砂金探しは、ほら話もきわまれりなのに、人生のはかなさをしみじみと感じさせる。おかしくておかしくて、やがてはかなき

アウトローかな。

[☆☆☆★★] 子どもが冒険を通じて大人になる

通過儀礼を描いた佳作。十九世紀なかば、ロンドンの路上で主人公の少年

ジャフィが、チャールズ・ジャムラックの巡業動物園から逃げ出した虎に咬まれるが、奇跡的に助かる。その後動物園で働きだした

ジャフィは同僚の少年ティムともども、「竜」探しの命をうけ

捕鯨船で航海に。馴れない船乗り生活、

捕鯨シーン、そして「竜」の発見と捕獲。偶然の出来ごとをきっかけに思いがけない冒険がはじまる流れは定番だが、先の読めない面白さがある。やがて船は竜巻に襲われ、少年たちはボートで太平洋を漂流。これも定石どおりかと思いきや、とんでもない展開が待っていた。子どもは困難に出会って厳しい現実を知り、苦しみながらも現実に対処するすべを学ぶ。それが大人になることの意味のひとつだが、

ジャフィの場合、その試練はあまりに過酷。まさに凄絶な

通過儀礼である。が、じつは上の「トンデモ展開」には有名な先例があり、試練を通じて思い知ったのが生と死、愛と友情の重さというのも、わるくはないが平凡。ただ、むりもない。やはり十九世紀中葉、

捕鯨船に乗りこんだかのイシュメイルの冒険を思い起こせば、

ジャフィのほうは、人間が昔とくらべ矮小化してしまったことの証左ともいえるからだ。理屈はさておき、ここでは数々の困難を乗りこえて成長する少年の物語を楽しむにしくはない、ということか。

[☆☆☆★★] 衝撃の結末を期待していたらそのとおりだった。ゆえに意外な展開とはいえないが、それでも途中の構成は巧妙に仕組まれている。主人公はロンドンの高層団地に住む、ガーナ出身の少年ハリ・オポク。その1人称1視点で、まるでジグソーパズルのピースを少しずつ、それもまったく異なる絵柄の部分を同時に組みあわせていくように、ハリの家庭環境や学校生活、校外での友人たちとの交流などがコミカルに、かつ、きびきびと綴られる。中心の絵模様は、思春期特有の無邪気で未熟だが真剣な心が、さまざまな現実と出会い、経験を重ねていく

通過儀礼だ。ブレイクの詩集ほど哲学的な深みはないものの、まさに現代版『無垢と経験のうた』といってもいいだろう。冒頭、ハリはある殺人事件の現場を目撃。やがてその捜査に乗りだす一方、団地でハリに助けられた一羽の鳩が彼の行動を見守るようになる。この鳩の扱いは必ずしも完璧ではないが、それでも少年の「無垢と経験のうた」を最後まで見届ける「証人」として、「衝撃の結末」に彩りを添えている。

[☆☆☆★★] 青春とは激しい嵐に吹かれ、深く傷つく時代。平凡なテーマだが、本書はその嵐にふさわしい、かつ特異な人物と舞台の設定により水準を超えている。第二次大戦前夜のベルリン、そしてドイツ軍による占領直後のパリ。二流の黒人ジャズバンドのシッドとチップが、若き天才トランペッター、ヒエロニマスとからみあう。友情、嫉妬、欲望、挫折。おなじみのブルースが流れるなか、突然、恐怖の事件がなんどか起こり、サスペンスが一気に高まる。恋愛沙汰もふくめ、定番の読み物の面白さだが、熱気を帯びたミュージック・シーンの描写は秀逸。かの

ルイ・アームストロングを脇役としてうまく使っているのも得点材料だ。この波乱に満ちた過去篇とくらべ、いまや年老いたシッドがチップと再会する現代篇は、やはり緊張が走る場面もあるものの尻すぼみ。荒削りな物語になってしまったのが残念だ。とはいえ前半の熱気のなごりはあり、総じて青

春の嵐と心の傷というブルースがよく伝わってくる佳篇である。

[☆☆☆] 生ぬるい演奏の「

ボレロ」を思わせるようなクライム・ストーリーだ。当初から犯罪を匂わせる伏線が随所に張られ、やがてそれがある事件、正確には三つだが、本質的には同じひとつの事件へと収斂していく。当然、しだいに盛り上がりを見せるはずだが、実際はそうでもない。舞台は第一期

プーチン大統領時代のモスクワ。現地に長期滞在中のイギリス人弁護士ニコラス・プラットが、若い娘と出会って恋に落ちる。仕事関係では、石油の取引をめぐり、危険な匂いをぷんぷんさせる連邦

保安庁の高官も登場。ざっとそんな人物関係がつかめたところで、それぞれの事件の大筋はおろか、結末でさえも見当がつく。それゆえ、ここには厳密には謎は存在せず、不可解な状況から生まれるはずのサスペンスも乏しい。終始一貫、ほぼ同じリズムで犯罪のメロディが流れ、それが手に汗握る山場を迎えないまま終わる「

ボレロ」。熱気や個性的な魅力に欠ける文体も、その単調さを助長している。